마르틴 마요르 – I hate Helvetica

글: 마르틴 마요르(Martin Majoor) | 번역: 서울대학교 타이포그래피 동아리 ‘가’

감수: 유지원(산돌 커뮤니케이션 책임연구원) | 정리: 길영화 기자

헬베티카는 세계적으로 가장 인기 있는 산세리프체이지만, 결함이 많다. 특히 이탤릭체가 ‘진짜 이탤릭체(real italic)’가 아니라는 점이 흠이다.

둔감해지기 십상

50년 전, 헬베티카는 노이에 하스 그로테스크(Neue Haas Grotesk)라는 이름으로 출시되었다. 적시에, 적소에서 강림한 듯 보였다. 1960년에 헬베티카로 이름이 바뀐 후에는 한층 빠르게 퍼져나가 도처에서 눈에 띄기에 이르렀고, 그 인기는 오늘날까지도 수그러들 줄 모른다. 이 활자체는 개리 허스트윗(Gray Huatwitt )이 2007년에 감독한 영화 「헬베티카(Helvetica)」의 주제로 부상하기도 했다. 하지만 이렇게 전세계적으로 대대적인 유명세에 걸맞을 만큼, 헬베티카는 정말 탁월한 활자체일까?

◀ 2007년 개봉한 개리 허스트윗 감독의 영화 ‘헬베티카’ 포스터

산세리프체의 여명

인쇄용 산세리프 활자체가 처음 나타나기 한참 전에도, 세리프 없는 레터링 혹은 전각글자가 없었던 것은 아니었다. 건물의 칠장이들이나 지도제작자들이 세리프 없는 숫자나 글자들을 만들어 쓰긴 했던 것이다. 1816년 경, 세리프 없는 활자체로서는 처음으로, 영국 윌리엄 캐슬론 4세(William Caslon IV)의 활자주조소에서 2행 잉글리쉬1) 이집션(Two Lines English Egyptian)이 출시되었다. 이 디스플레이용 활자체는 대문자만 포함하고 있는데, 이들의 다소 어설픈 형태가 어디서 유래했는지는 분명치 않다.

그 뒤를 이어 몇몇 디스플레이용 산세리프체들이 나타났다. 산세리프(sans serif)라는 용어를 처음 사용한 사람은 1832년에 2행 그레이트 프라이머2) 산세리프(Two-line Great Primer Sans-serif)를 디자인한 빈센트 피긴스(Vincent Figgins)였다. 2년 후, 윌리엄 소로굿(William Thorowgood)은 7행 그로테스크(Seven Line Grotesque)를 출시하며 ‘그로테스크(Grotesque)’라는 용어를 처음 제시했다. 산세리프 소문자들이 처음 모습을 드러낸 것도 이 활자체를 통해서였다. 디자인적 견지에서 이들 활자체들의 가치가 미미하긴 해도, 이런 것들이 있었다는 사실을 주지하는 것만은 흥미롭다.

19세기 말 독일에서는 그로테스크(Grotesk, 산세리프체를 지칭하는 독일 식 이름)가 즉각 인기를 끌었다. 이 독일 그로테스크 활자체들은 영국 산세리프 활자체들과는 비교도 안될 만큼, 산세리프체의 역사에서 독보적인 영향력을 과시하기에 이르렀다. 몇몇 독일의 활자주조소들이 나름의 그로테스크를 만들었으니, 그 가운데에는 레귤라만 가진 것도 있었고, 볼드나 라이트까지 가진 것도 있었고, 활자크기가 단 하나 뿐인 것도 있는 등 체계는 들쭉날쭉했으나, 그 생김새가 엇비슷한 점만은 피차일반이었다. 이들은 로얄 그로테스크(Royal Grotesk), 브라이테3) 그로테스크(Breite Grotesk), 릴리푸트 그로테스크(Lilliput-Grotesk) 등으로 불렸고, 대부분 소문자를 포괄하고 있어서 본문용 활자체로도 적당했다. 독일의 활자주조소들이 서로 합병되거나 소규모 주조소들을 인수하기 시작하면서 작은 업소가 소유했던 활자체들과 매트리스들이 따라왔고, 보다 대형화된 활자주조소들은 제각각의 그로테스크 활자체들을 모두 한데 모으고자 했다. 이들을 하나의 패밀리로 만들어내고자 하는 노력의 일환으로, 활자체의 이름을 새로 짓는 일도 종종 있었다. 하지만 아무리 생김새가 비슷해도 서로간의 기본적인 차이가 워낙 커서, 이들을 묶는 것만으로는 오늘날 우리가 생각하는 것 같은 개념의 일목요연한 활자체 패밀리로 만들어내기란 불가능했다.

역주 1) 디지털 방식으로 활자 크기를 조절할 수 없었던 금속활자 시대에는 크기 별로 각각 다른 폰트를 제작해야 했다. 영국의 활자주조소에서는 대륙의 유럽과 달리 포인트 숫자체계 대신 활자의 크기마다 각각 고유한 이름체계를 붙여서 마치 그 활자의 이름처럼 사용했다. ‘잉글리쉬(English)’는 약 13~14포인트 크기이다. Two Lines는 double과 같은 뜻으로 쓰였으며, 이는 위아래 2행을 차지하는 크기라는 뜻이니 ‘2행 잉글리쉬(Two Lines English)’는 잉글리쉬의 2배인 26~28포인트 크기를 의미한다.

역주 2) ‘프라이머(Primer)’는 헨리 8세가 주문한 종교서적들을 인쇄할 때 사용하던 크기의 활자이름이다. 영국에서 대형성경 등 판형이 큰 활판인쇄 서적에 사용했던, 본문용 활자로는 가장 큰 크기인 16~18포인트 활자를 ‘그레이트 프라이머(Great primer)’라 불렀다. ‘2행 그레이트 프라이머(Two-line Great Primer)’는 물론 디스플레이용으로 33~36포인트 정도의 크기였다. (약 10pt 정도의 크기인 ‘롱 프라이머(long primer)’의 경우, 캐슬론 주조소에서는 9.7pt, 피긴스 주조소에서는 9.6pt, 소로굿 앤드 베슬리(Thorowgood & Besley) 주조소에서는 9.4pt로 각각 내놓았다.)

역주 3) 영어로는 익스펜디드(expended), 즉 평체라는 뜻이다.

잡다한 광고용 활자

1896년, 독일 최대의 활자주조소로 부상한 베르톨트(Berthold)는 기존 그로테스크와 새로 만든 그로테스크로 구성된 악치덴츠 그로테스크(Akzidenz Grotesk) 패밀리를 출시하기 시작했다. 베르톨트 활자주조소는 그 후로 수년에 걸쳐, 이렇게 얻어진 제각각 그로테스크들 전체로부터 하나의 일목요연한 패밀리를 만들어나가고자 했다. 그 결과물인 악치덴츠 그로테스크는 성공을 거두었다. 당시의 여느 산세리프체들과 마찬가지로, 악치덴츠 그로테스크는 디스플레이용 활자체로 사용하려는 의도로 제작되었다. (독일어로 악치덴츠슈리프트(Akzidenxschrift)는 서적의 본문용 활자가 아닌, 잡다한 광고매체의 디스플레이용 활자를 의미하기도 한다.) 그러나 악치덴츠 그로테스크는 다양한 웨이트에 쓸만한 소문자까지 제공하고 있었으니, 점차 본문용 활자체로도 유용하게 활용되었다.

▲ 1898년 출시된 악치덴츠 그로테스크

악치덴츠 패밀리의 다양한 구성폰트들은 이름없는 펀치제작자들의 손에서 나왔기 때문에, 이 그로테스크체가 실제로 어느 누군가에 의해 디자인된 것이라는 사실을 인식하기는 어렵다. 그러나 한 사람의 이름만은 살아남아 전해졌다. 그 이름은 페르디난트 타인하르트(Ferdinand Theinhardt)로, 훗날 악치덴츠 패밀리의 구성원이 된 두 활자체, 즉 로얄 그로테스크와 브라이테 그로테스크를 디자인했다고 알려진 인물이다.

이렇게 되면 타인하르트가 독일에서는 처음으로 산세리프 활자체를 디자인했다고 상상하기 쉬울 것 같다. 누가 했건 간에, 이렇게 새로운 모양의 글자는 어떤 형태를 기반 삼아 제작하게 되었을까? 이 산세리프체의 형태들은 그의 머릿속에 갑작스럽게 떠올랐을 뿐일까? 아니면 어떤 종류의 모델을 염두에 두어서 그로부터 형태적 기반을 삼은 것일까? 첫 산세리프체를 만들 당시에야 다른 산세리프체의 디자인이 없었을 테니, 모델이 무엇이었건 간에 그 형태적 근간을 삼은 활자체는 세리프체였을 것이다. 그렇다면 어떤 세리프체였을까?

타인하르트라든가, 역사에 이름을 남기지 않은 펀치제작자들은 다들 발바움이나 디도 등의 세리프 활자체에 익숙했다. 발바움과 악치덴츠 그로테스크의 낱자들을 겹쳐놓으면 이 사실이 명확히 드러난다. 이 두 활자체는 바탕형태와 골격이 거의 일치한다.

하지만 이들 모던스타일4) 활자체들은 산세리프체의 이상적인 근간이 될만한 모델과는 거리가 멀었다. 발바움의 ‘C’나, ‘2’와 ‘5’ 등의 낱자와 숫자들에서 보이는, 가늘게 맺어지며 마감되는 꼬리 자체는 본래 우아하지만, 이 가느다란 부분들이 산세리프체의 형태로 이행하느라 두껍게 수정되는 바람에 결국 거의 ‘닫힌’ 형태를 가진 산세리프 활자체로 귀결된다. 이것이 바로 악치덴츠 그로체스크의 형태에서 정확히 감지되는 추이이다.

악치덴츠 그로테스크의 정체는 이렇듯 발바움 스타일의 활자체에서 파생되었음에도, 그 이탤릭체는 정체를 기울인 버전(slanted version of the roman)에 머물러있다. 악치덴츠 그로테스크 이탤릭체는 왜 진짜 이탤릭체를 근간으로 하지 않았을까? 발바움 이탤릭체에 근거하여 악치덴츠 그로테스크 이탤릭체를 만드는 것은 그리 어렵지 않은데 말이다. 아마 19세기에는 활자주조소들 사이에 경쟁이 과열된 나머지, 당시 펀치제작자들은 빨리 만들기 쉬운 이탤릭체를 생산해내어야 한다는 시간적 압박에 시달렸을 것이다. 정체를 베껴서 그대로 기울이는 일은 비교적 쉬웠던 반면, 진짜 이탤릭체를 만드는 일은 너무 어렵거나 너무 손이 많이 갔다.

그렇다고 오늘날까지도 정체를 기울이는 것이 산세리프 이탤릭체를 만드는 일종의 표준이 되어버린 건 의아스러운 일이다. 뉴스 고딕(News Gothic, 1908년)이나 헬베티카 등의 활자체들은 모두 정체를 기울이기만 한 이탤릭체를 가지고 있다. 심지어 저 위대한 활자 디자이너 아드리안 프루티거(Adrian Frutiger)조차 자신의 산세리프 디자인에서 기울어진 정체를 만들어 넣지 않았던가. 최근에야 그는 진짜 이탤릭체가 정체와 한결 나은 대비감을 형성한다는 사실을 인정하게 되었다. 그의 프루티거(Frutiger, 1977년)가 2000년에 디자인 리뉴얼을 거치는 과정에서, 기울어진 정체는 진짜에 준하는 이탤릭체(semi-real italic)로 대체된 것이다.

푸투라(1927)도 기울어진 정체를 가졌지만, 이 경우는 그래도 납득할 만 하다. 구조주의적 활자체인 푸투라는 사각형과 원으로부터 형태를 취한 독자적인 디자인으로, 이탤릭체의 근거로 삼을만한 실제 세리프체의 모델 자체가 애초에 없었으니 말이다.

역주 4) 원문에는 classic과 classisistic이라는 용어를 사용했다.

르네상스 로만체(세리프체)는 올드스타일, 바로크 로만체는 과도기형, 고전주의 로만체는 모던스타일을 의미한다.

▲ 파울 렌너의 푸투라체

투박함의 매력이라는 것

1957년, 막스 미딩어(Max Miedinger)는 헬베티카를 만들었다. 이 활자체는 본래 노이에 하스 그로테스크라 불리다가, 마케팅적 이유에서 1960년 헬베티카로 이름이 바뀌었다. 미딩어는 몇몇 그로테스크들을 근거로 헬베티카를 디자인했는데, 그 중 하나가 하스 그로테스크(Haas Grotesk, 1912년)였다. 그 전에, 하스 그로테스크는 악치덴츠 그로테스크에 이미 근거를 두었으니, 결국 헬베티카는 악치덴츠 그로테스크 부류의 활자체에 기반을 두었다고 해도 과언은 아닐 것이다. 다만, 헬베티카가 전반적으로 악치덴츠 그로테스크와 그렇게까지 닮아 보이는 형국이니, ‘기반을 두었다’는 것이 다 무슨 의미이겠는가? 적어도 악치덴츠 그로테스크는 세리프체 모델에 간접적인 기반을 두었으니, 악치덴츠 그로테스크와 그 당시 독일 산세리프체들이 ‘원전성’을 갖춘(original) 활자체라고는 할 수 있겠다.

▲ 막스 미딩어의 헬베티카

악치덴츠 그로테스크와 비교하여, 헬베티카는 새로운 특징이라 할만한 것이 별로 없다. 악치덴츠 그로테스크를 개선하려는 의도로 접근했지만, 그러다가 악치덴츠 그로테스크의 매력인 투박함과 개성까지 모두 잃었을 뿐이다. 헬베티카는 무미건조하고 특색이 없다. 정체를 기울이기만 한 이탤릭체가 헬베티카를 한층 무미건조하게 만든다. 갖춰야 했던 이런 조건들을 모두 놓치다니!

공격적인 마케팅

헬베티카는 어째서 그토록 유명할까? 이것은 대답하기 어려운 질문은 아니다. 첫째, 헬베티카는 1960년대에 공격적인 마케팅을 했다. 둘째, 헬베티카는 스위스 국제주의 양식 타이포그래피의 시대에 사용된 거의 유일한 활자체였다. 그러니 여전히 그렇게도 영향력 있을 수 밖에. 셋째, 헬베티카는 중성적이고 특색이 없다. 이렇게 되면 사용하기에 안전해진다. 디스플레이용 활자체로 사용하는데 한해서는 그래픽 디자이너들이 쓰기에 편해지는 것이다. 특색이 강한 활자체는 그 자체로 포스터나 책 표지의 성격을 규정해버리지만, 중성적인 헬베티카를 이용할 때는 작품의 특색을 타이포그래피 디자이너가 결정짓게 된다. 그래서 헬베티카가 그리도 사랑 받는 것이다. 나쁜 활자체로도 좋은 포스터를 만들 수는 있는 마당에, 좋은 활자체가 스스로 좋은 포스터를 만들도록 끌려가지는 않으려 하기 때문인 것이다.

지난 50년간, 헬베티카를 써서 아름답게 만들어낸 그래픽 디자인은 정말 많았다. 그것은 그래픽 디자이너들이 잘해서 그리 된 거지, 헬베티카라는 활자체가 잘 해서 그리 된 것은 아니었다. 프루티커는 헬베티카의 인기에 대해 이렇게 설명했다. ‘헬베티카는 청바지이고, 유니버스는 야회복이다. 헬베티카는 우리의 일상이다.’

▲ 스위스를 대표하는 아이콘으로 여전히 대중적으로 활용되는 헬베티카

본문용 활자체로 쓰기에 헬베티카는 퍽 어색하다. 그럼에도 세계의 그 많은 사람들이 헬베티카를 사용하는 이유는 단지 어느 컴퓨터에서나 쓸 수 있기 때문이다. 그렇다고 타이포그래피 교육을 받지도 않은 사람들에게 뭐라 할 수는 없지 않겠는가. 그들은 무슨 활자체로든 텍스트를 작성해야 했을 뿐이니, 헬베티카가 텍스트용으로는 최악의 선택에 가깝다는 점이 불운이라고 하겠다. 미국 그래픽디자이너 폴 랜드(Paul Rand)는 자신의 학생들에게 충고하기를, 헬베티카는 디스플레이용으로 쓸 일이지, 본문 텍스트에는 절대 쓰지 말라고 했다. 왜냐, ‘헬베티카를 본문에 쓰면 개똥같이 보이기 때문이다(because Helvetica looks like dogshit in text)’.

산세리프체 정글에 제시된 체계

헬베티카에 비판을 가한다면, 1950년대에 디자인된 일련의 활자체들 모두가 전체적으로 같은 비난을 면하기는 어렵다. 20세기에도 또다시, 활자 회사들은 시장의 공감대를 잃을까 우려한 나머지 서로를 모방했고, 그 결과로 등장한 것이 폴리오(Folio), 비너스(Venus), 메르카토르(Mercator)와 같은 일련의 중성적인 활자체들이었다.

아드리안 프루티거가 디자인한 유니버스5)도 헬베티카와 같은 해에 출시되었다. 거의 닫힌 형태를 가진 점, 진짜 이탤릭체 대신 기울어진 정체를 사용하는 점에서 특히, 유니버스 역시 헬베티카에서 발견되는 문제점들로부터 벗어나지는 못했다. 그러나 유니버스는 활자 디자인으로서는 새로웠던 강력한 특징을 하나 지니고 있다는 점에서, 독창적이라고 할 만 하다. 서로 완벽한 조화를 이루는 21개 웨이트와 자폭이, 거의 과학적이라 할만한 하나의 체계 속에 구성되었던 것이다. 유니버스는 웨이트와 자폭들이 명확한 체계성을 결여한 채 난무하던 산세리프 활자체들의 정글에 제시된 응답이었다.

몇 년 전, 유니버스는 60개가 넘는 버전으로 온전히 새로 그려졌다. 안됐지만 이는 개선된 방향이 아니었다. 없어도 무관한 웨이트들이 이제 너무 많아졌고, 자간은 너무 좁고, 기왕에도 지나치게 기울어져있던 이탤릭체는 거의 쓰러지기에 이르렀다. 예의 성공한 활자체를 새로 디자인하는 것은 활자 디자이너가 고려함직한 일이 못 된다고 생각한다.

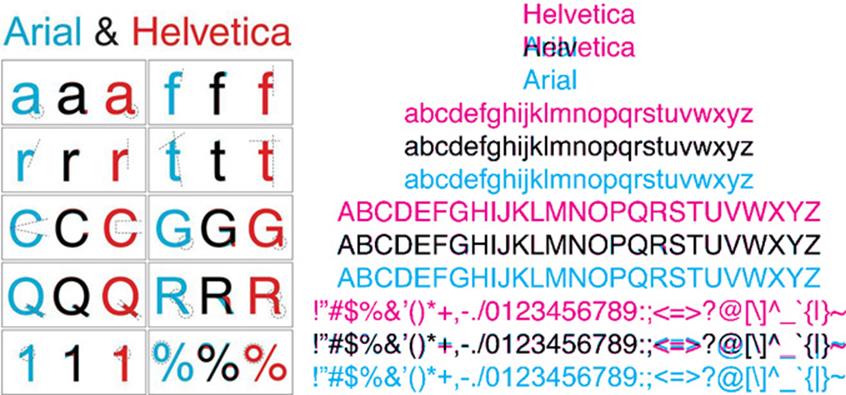

1980년대에는 컴퓨터가 전 세계로 퍼져나가기 시작했다. 헬베티카는 어도비 포스트스크립트 출력용으로 무상 제공되었다. 다만 어도비 아닌 다른 제작사에서 포스트스크립트를 복제하는 경우에는 헬베티카를 쓸 수가 없었다. 그 대안으로 등장한 것이 애리얼이다. 헬베티카와 거의 똑같이 생긴데다 독창성이라고는 찾아볼 수 없는 애리얼이 헬베티카를 대체한 것이다.

역주 5) 프랑스어로 ‘위니베르’가 옳은 표기이지만, 익숙한 관습에 따라 ‘유니버스’라는 표기로 통일한다.

▲ 헬베티카 VS 애리얼

1982년 모노타이프사에서 출시된 애리얼은 본래 다음과 같이 마케팅을 한 바 있었다. ‘애리얼은 우리 시대의 산세리프체 디자인이다. 앞선 산세리프체들보다 인본주의적인(humanistic)6) 특성을 갖고 있으며, 그로써 20세기 후반의 시대 분위기에 한층 조응한다. 대개의 기계적 스타일 산세리프체에 비해 꺾임 곡선을 세심하게 다듬어서 더욱 부드럽고 풍부하다. 획을 사선으로 마무리한 점도 외형적으로 기계적인 분위기가 덜 드는데 일조한다.’

애증의 교차

애리얼은 이제 어느 컴퓨터에나 제공되고 있으니 유감 천만이다. 악치덴츠 스타일 활자체의 인기는 식을 줄을 모르고, 헬베티카의 엄청난 인기도 여전하다. 2002년에 라르스 뮐러(Lars Müller)7)는 『헬베티카, 활자체에 바치는 오마쥬(Helvetica – Homage to a Typeface)』라는 작은 책을 출간했다. 후에 게리 허스트윗(Gary Hustwit) 감독의 장편 다큐멘터리 「헬베티카(Helvetica)」가 개봉되었다. 배지, 티셔츠, 웹로그, 애니메이션, 게임에서까지, 헬베티카를 향한 애증은 끝없이 교차한다.

2000년 이후에도 악치덴츠 스타일을 복원한 산세리프 활자체들은 다시 속속 등장하고 있다. 미국 디자이너 크리스챤 슈바르츠(Christian Schwartz)는 한때 라이프치히의 활자주조소였던 셸터 운트 기젝케(Schelter & Giesecke)에서 제작된 19세기 그로테스크(미딩어의 헬베티카도 이 활자체의 몇몇 형태들을 본땄다.)를 바탕으로 FF 바우(FF Bau, 2002-2004년)를 만들었다. 이 이탤릭체도 정체를 기울인 형태에 머물러있으니 안타까울 따름이다. 스위스 디자이너 라우렌츠 브룬너(Laurenz Brunner)가 디자인한 아쿠라트(Akkurat, 2004-2005년)는 노이차이트 그로테스크(Neuzeit Grotesk)의 영향을 받은 또 다른 악치덴츠 부류 산세리프체이다. 스위스 디자이너 프랑소아 랍포(François Rappo)는 타인하르트의 활자체를 디지털로 복원하여, 로잔 조형예술대학의 2006년 프로젝트 책자인 『우리가 만드는 폰트(We make fonts)』에 사용하기도 했다.

이런 악치덴츠 그로테스크 스타일의 산세리프체는 앞으로도 계속 많아질 것이다. 지난 50년간 우리가 헬베티카적 형태에 주입되어왔다는 이유 하나로 말이다. 하지만 이러한 ‘복제’가 단순 유사품에 머무르는 한, 이들이 활자 디자인의 진정한 발전에 공헌할 수는 없을 터다.

산세리프체를 디자인하는 가장 좋은 방법은 특정한 세리프 활자체를 기반으로 삼는 것이다. 악치덴츠 그로테스크와 당시에 출시된 산세리프체들은 간접적이나마 분명 세리프체의 원형을 근거로 두었다. 그러나 1950년대와 그 이후의 헬베티카, 애리얼, 악치덴츠 부류의 모조품들은 오히려 개선의 여지가 많다. 헬베티카는 착안이 형편없었다. 이제 갓 파릇한 단계로 들어선 산세리프체의 역사에서, 좀더 지적이고 근거 있는 산세리프 활자체들이 등장할 수 있도록 상황이 변하기만을 바랄 뿐이다.

역주 6) 활자 디자인에 있어, 인본주의적(humanistic)이라는 단어는 르네상스 시대 활자주조 소-출판업자들의 인본주의적 취향에 부합하던 르네상스 로만체(올드스타일 로만체)의 특성과 궤를 같이 한다. 그들은 고대 로마의 문헌 및 비문 글자체에 대한 향수와 동경을 가졌던 동시에, 중세적 특성의 블랙레터형 활자에 비해서 밝고 둥글고 열린 형태를 지닌 정제된 글씨체의 인간적인 면모에 끌렸다. 그들은 이러한 특성을 반영한 활자를 주조하여 조판했으며 그럼으로써 지면에 인간적 활력을 불어넣고자 했다.

역주 7) 스위스의 유명한 타이포그래피 전문 서적 출판인 「아이(Eye)」 매거진 63호의 특집기사인 이 칼럼은 본래 2005년 폴란드 잡지 「2+3d」에 실렸던 글을 새로 다듬어 썼다. 저작권은 「아이」에 있다.